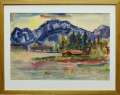

Hertzer Else

Else Hertzer

24.11.1884 in Wittenberg - 09.02.1978 in Berlin.

Studium: Berliner Akademie bei George Mosson.

Technik: Aquarell / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 21,5cm * 16,6cm.

Blattgröße: 22cm * 17cm.

Abmessung mit Rahmen: 42cm * 32cm.

Signiert.

Datiert: 23 (19).

Bildtitel: Ramsau bei Berchtesgaden.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Else Hertzer war eine deutsche Malerin sowie Graphikerin und bedeutende Vertreterin des deutschen Expressionismus.

In den sieben Jahrzehnten, in denen sie künstlerisch aktiv war, schuf sie 215 Öl- und Temperabilder, 310 Aquarelle sowie zahlreiche Zeichnungen, Holzschnitte, Kaltnadelradierungen und Schablonendrucke.

Von 1909 an im Berliner Stadtbezirk Tiergarten lebend, (zunächst Altonaer Straße, später und bis zum Lebensende in der Dortmunder Straße 7), ließ sie sich bei George Mosson und an der Akademie der Künste als Kunstmalerin ausbilden.

1929 nahm sie zudem Unterricht bei André Lhote in Paris.

Objekt-Nr. 3167

Preis: 650.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

unleserlich signiert

unleserlich signiert

Technik: Aquarell / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 48cm * 32cm.

Abmessung mit Rahmen: 70cm * 55cm.

Signiert unleserlich.

Bildtitel: Rückenakt.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Objekt-Nr. 3166

Preis: 300.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Baumann Otto

Otto Baumann

16.10.1901 in Regensburg - 01. Juli 1992 in Regensburg.

Studium: Kunstgewerbeschule Köln bei Prof. Robert Seuffert, Akademie der Bildenden Künste München bei Prof. Ludwig von Herterich, Karl Caspar in München.

Technik: Mischtechnik / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 57cm * 30cm.

Blattgröße: 61cm * 32,5cm.

Abmessung mit Rahmen: 84cm * 56cm.

Signiert.

Rückseitig: Nachlassstempel + Vorzeichnung.

Bildtitel: Strelitzie.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Baumann absolvierte in den Jahren 1920 bis 1927 eine Lehre als Dekorationsmaler und das Studium an der Kunstgewerbeschule in Köln bei Robert Seuffert. Von 1927 bis 1934 folgte das Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Ludwig von Herterich und Karl Caspar. Ein weiterer Ausbildungsaufenthalt führte ihn zwischen 1927 und 1930 nach Paris an die Académie Colarossi.

Ab 1929 folgten verschiedene Reisen nach Frankreich, Italien, Spanien, England, Jugoslawien und Griechenland. So zog es ihn nochmals1930 bis 1931 nach Frankreich, in die Normandie und nach Paris mit seinem Freund, dem Maler Fritz Harnest.

Baumann lebte in den Jahren 1934 bis 1959 als freier Künstler in Oberndorf bei Regensburg.

Objekt-Nr. 3152

Preis: 650.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Griebel

Griebel

Technik: Aquarell / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 36,5cm * 46,5cm.

Abmessung mit Rahmen: 48cm * 54,5cm.

Signiert.

Datiert: (19)25.

Bildtitel: Unwetter.

Rahmung: Rahmen ohne Glas.

Objekt-Nr. 3147

Preis: 350.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Griebel

Griebel

Technik: Aquarell / Papier.

Blattgröße: 43cm * 55,5cm.

Abmessung mit Rahmen: 64cm * 80cm.

Signiert.

Datiert: (19)31.

Bildtitel: Heuhocken.

Rahmung: Impressionisten - Rahmen ohne Glas.

Objekt-Nr. 3146

Preis: 350.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Griebel

Griebel

Technik: Aquarell / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 45cm * 33cm.

Abmessung mit Rahmen: 69cm * 54cm.

Signiert.

Datiert: (19)30.

Bildtitel: Sonnenaufgang.

Rahmung: Einlegerahmen ohne Glas.

Objekt-Nr. 3145

Preis: 350.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Röhricht Wolf

Wolf Röhricht

20. April 1886 in Liegnitz - 29. Dezember 1953 in München.

Studium: Heinrich Knirr in München.

Technik: Aquarell / Papier.

Blattgröße: 35cm * 47cm.

Abmessung mit Rahmen: 47cm * 61cm.

Signiert.

Bildtitel: Winterlandschaft.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Wolf Röhricht beginnt auf Wunsch seiner Eltern zunächst ein Jura-Studium in München, das er 1915 in Berlin mit der Promotion abschließt. Doch gleichzeitig wendet er sich dem Kunststudium zu, lernt bei Heinrich Knirr Malerei und befreundet sich mit Waldemar Rösler. Röhricht unternimmt einige Studienreisen, u.a. nach Paris, wo er an der Académie Julian bei Bonnard und Vuillard studiert. 1913 schließt er sich in Berlin der Freien Sezession an und beteiligt sich seit 1914 an deren Ausstellungen. Nach dem Ersten Weltkrieg gestaltet Röhricht als Vorstandsmitglied der Münchner Sezession die deutsche Kunstszene entscheidend mit. Die Nationalgalerie in Berlin tätigt die ersten Ankäufe. In den zwanziger und dreißiger Jahren geht Röhricht erneut auf Reisen, u.a. nach Frankreich, Italien, Skandinavien, Tunis und Ägypten. Seine vielfältigen Eindrücke hält er in Ölbildern, Lithografien und Aquarellen fest. Seit 1926 lehrt der Künstler an der Schule des Vereins Berliner Künstlerinnen. Nach 1935 werden seine Werke als "entartet" aus den Museen entfernt. Ein Großteil seiner Arbeiten wird vor dem Kriegsende ins Stadtschloss Kuchelberg bei Liegnitz ausgelagert und geht verloren. 1945 verlässt Röhricht das zerstörte Berlin und geht nach Garmisch-Partenkirchen, später nach München. Hier setzt er sein künstlerisches Werk fort. Als einziger deutscher Maler nimmt er 1950 an der Internationalen Kunstausstellung des Carnegie-Instituts in Pittsburgh/USA teil, wo man ihn zu den fünfzehn besten Malern Deutschlands zählt. Seit 1948 ist er im Vorstand der Ausstellungsleitung im Haus der Kunst und bleibt es bis zu seinem Tode am 29. September 1953. Wolf Röhricht zählt zu den Malern der "verlorenen Generation", der ein vielseitiges Werk mit den Schwerpunkten Porträts, Industriedarstellungen und Landschaften hinterlässt.

Objekt-Nr. 3134

Preis: 120.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Kursawe Manfred

Manfred Kursawe

10.01.1930 - 04.05.2025

Technik: Aquarell / Papier.

Abmessung ohne Rahmen: 46cm * 63cm.

Abmessung mit Rahmen: 65cm * 81cm.

Signiert.

Datiert: 81.

Bildtitel: "In der Niederen Tatra".

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Objekt-Nr. 3121

Preis: 100.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Leiberg Helge

Helge Leiberg

27. Oktober 1954 in Dresden.

Studium: Hochschule für Bildende Künste Dresden.

Technik: Aquarell / Papier.

Abmessung ohne Rahmen: 89cm * 66cm.

Abmessung mit Rahmen: 94cm * 72cm.

Signiert.

Bildtitel: Liebespaar.

Rahmung: Rahmenleiste.

Leiberg studierte nach einer Lehre als Positiv-Retuscheur zwischen 1973 und 1978 bei Gerhard Kettner an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Er war dann als Mitglied des Verbands Bildender Künstler der DDR, dessen Arbeitsgruppe Junge Künstler des Bezirks Dresden er leitete, in Dresden freiberuflich tätig. Er beschäftigte sich mit der Kombination verschiedener Medien (Musik, Film, Tanz, bildende Kunst). Mit Michael Freudenberg (* 1949) und A. R. Penck gründete er 1979 eine Malerband und begann die bis heute währende Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Lothar Fiedler. Leiberg bemalte auch Super-8-Filme, die später bei Performances auf Tanzende projiziert wurden. 1984 zog er in die Bundesrepublik Deutschland, wo er auch durch seine Kunstbücher und durch Buchillustrationen für die Büchergilde Gutenberg bekannt wurde. Seit 1994 widmete er sich verstärkt plastischen Arbeiten in Terracotta bzw. Bronze. 1990 gründete er die Performance-Gruppe GOKAN mit der Tänzerin Fine Kwiatkowski und den Musikern Lothar Fiedler und Dietmar Diesner, bei der er zunehmend zum von ihm entwickelten Noise-Painting überging. Er führte weiterhin Performances mit Christa Wolf durch.

Leiberg hatte zahlreiche Einzelausstellungen, u. a. in der Galerie Borchardt, Hamburg, der Galerie Epikur, Wuppertal, und der Kunsthalle Brennabor in Brandenburg. Er stellte auch auf der 2. Biennale Peking 2005 aus. Arbeiten von Leiberg befinden sich beispielsweise in folgenden Museen und öffentlichen Sammlungen: Berlinische Galerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett Dresden, Herzog August Bibliothek, Kulturfond Freistaat Sachsen, Galerie Noah im Glaspalast Augsburg, Klingspor-Museum, Stiftung Kunstforum der Berliner Volksbank, Sammlung Würth und Getty Museum, New York.

Objekt-Nr. 3106

Preis: 800.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Glich Werner

Werner Glich

1927 Bernried - 2003.

Studium: 1946 - 1952 Akademie der Bildenden Künste München bei Prof. Walter Teutsch.

Technik: Aquarell / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 35cm * 47cm.

Blattgröße: 36cm * 48cm.

Abmessung mit Rahmen: 53cm * 73cm.

Signiert.

Datiert: 65.

Bildtitel: Gartenecke.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

1946-1952 Akademie der Bildenden Künste München bei Prof. Walter Teutsch.

Seit 1952 freischaffend tätig.

Seit 1968 Lehrauftrag an der Volkshochschule München.

1990 Seerosenpreis der Stadt München.

Mitglied der Künstlergruppe Secession.

Objekt-Nr. 3033

Preis: 150.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Krinner Michaela

Michaela Krinner

29. September 1915 in Waldmünchen, Oberpfalz -

11. Oktober 2006 in Freilassing.

Studium: Sommerakademie Kokoschka.

Technik: Aquarell / Papier.

Blattgröße: 56cm * 42cm.

Abmessung mit Rahmen: 75cm * 61cm.

Signiert.

Bildtitel: Akt.

Rahmung: Rahmenleiste.

Michaela Krinner wird am 29. September 1915 in Waldmünchen geboren. Ihre Familie stammt väterlicherseits ursprünglich aus Bad Tölz und lässt sich als eine der Tölzer Flößerfamilien bis ins Mittelalter zurückverfolgen. 1916 stirbt ihr Vater während eines Einsatzes als Militärarzt in Polen an Flecktyphus. Ihre Gymnasialzeit verbringt Krinner von 1927 bis zum Abitur im Regensburger Internat der Salesianerinnen. Danach absolviert sie von 1931 bis 1937 eine Ausbildung als Lehrerin bei den Ursulinen in Straubing. Von 1939 bis 1941 ist sie als Referendarin bzw. Lehrerin in Rötz, Regenstauf, Amberg und Schönsee tätig. Von 1942 bis 1945 unterrichtet sie als Zeichenlehrerin an der Lehrerbildungsanstalt in Polling bei Weilheim und nimmt gleichzeitig ein Studium an der Akademie für angewandte Kunst in München bei Anton Marxmüller (geb. 1898 München) auf. In München ausgebombt, kehrt sie kurz vor Kriegsende auf abenteuerlichem Weg in die Oberpfälzer Heimat zurück. Von 1945 bis 1951 lebt sie in Neunburg vorm Wald in der Nähe von Regensburg und arbeitet als Lehrerin für Kunst und Theaterspiel. Sie setzt ihr Malstudium bei Walter Dolch in Amberg fort.

Nach einem kürzeren Aufenthalt in Helmbrechts siedelt sie 1953 nach Ohlstadt bei Murnau über, wo sie eine Anstellung als Lehrerin erhalten hat. Die Begegnung mit Peter Beckmann, dem Sohn des Malers Max Beckmann, Kurdirektor und leitender Arzt in der Ohlstadter Rehabilitationsklinik, ist für ihre künstlerische Entwicklung wegweisend: auf seine Empfehlung besucht sie als Malschülerin von 1953 bis 1956 regelmäßig die Akademie-Kurse „Schule des Sehens“, die Oskar Kokoschka in Salzburg abhält. Von 1957 bis 1964 lebt sie in Tutzing am Starnberger See im Midgard-Haus, einem Künstlerhaus der Jahrhundertwende. Einige der in dieser Zeit geschaffenen Bilder entstehen in Zusammenarbeit mit ihrem Mitbewohner, dem Tänzer, Choreographen und Emil Orlik-Schüler Helge Peters-Pawlinin (1903–1981). Zwischen 1964 und 1968 lebt sie in Fontainebleau bei Paris, wo sie am „Collège d’Etat International“ unterrichtet. Nach Deutschland zurückgekehrt, geht sie zunächst wieder nach Tutzing und zieht 1974 nach Laufen an der Salzach. 1978 beendet sie ihre Lehrtätigkeit und widmet sich nur noch der Malerei. In den achtziger Jahren unternimmt Krinner zahlreiche Reisen durch Südeuropa, Ägypten und in europäische Städte. Die gewonnenen Eindrücke schlagen sich in Reiseskizzen und in neuen Motiven ihrer Gemälde nieder.

Zwischen 1982 und 1989 bildet sich Krinner in den graphischen Techniken durch Kurse bei Friedrich Meckseper (* 1936) in Salzburg und Willi Wimmer in Wolkersdorf weiter. In dieser Zeit treten die graphischen Arbeiten gleichberechtigt neben das Gemäldeschaffen. Noch bis kurz vor ihrem Tod ist Krinner künstlerisch tätig. Sie stirbt am 11. Oktober 2006 in Freilassing.

Objekt-Nr. 3032

Preis: 180.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

unleserlich signiert

unleserlich signiert

Technik: Aquarell / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 13,5cm * 20cm.

Abmessung mit Rahmen: 27cm * 33cm.

Signiert unleserlich.

Bezeichnet nach E. Nolde.

Bildtitel: Meer im Abendlicht.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Objekt-Nr. 3029

Preis: 150.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Henneberger August Philipp

August Philipp Henneberger

08. November 1902 in Kötzting - 04. März 1980 in Kötzting.

Technik: Aquarell / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 47cm * 30cm.

Abmessung mit Rahmen: 82cm * 61cm.

Signiert.

Datiert: 1941.

Bezeichnet: Paris.

Bildtitel: L `ARC DE TRIOMPHE IN PARIS.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

August Henneberger war Sohn eines Fleischbeschauers und besuchte die Volksschule seiner Heimatstadt. Anschließend schloss er eine vierjährige Lehre als technischer Zeichner bei MAN in Nürnberg ab. Danach war er als Dekorations- und Porzellanmaler in Bonn und Berlin tätig. Nach einem Gesangsstudium in Berlin besuchte Henneberger 1925 die dortige Malschule Lovis Corinth und arbeitete als Bühnenmaler und Statist. 1927 wurde er an der Münchner Akademie angenommen und finanzierte sein Studium durch Zeichnungen für Zeitungen. Seine Lehrer an der Akademie waren Hermann Gröber und später Karl Caspar. 1932 wurde er mit dem Akademiepreis und einem Reisestipendium nach Schweden ausgezeichnet, musste aber 1934 die Akademie aufgrund einer aufmüpfigen Bemerkung verlassen.

Henneberger fand dennoch reichlich Beschäftigung als Freskomaler, nicht zuletzt in den während des NS-Regimes entstehenden Kasernen und Fliegerhorsten. Während des Zweiten Weltkrieges wurde Henneberger als Soldat dreimal verwundet, zuletzt war er Oberleutnant einer Flakeinheit. 1942 heiratete er eine Augenärztin, die nach dem Krieg in Kötzting ihre Augenarztpraxis wieder aufnahm.

1946 war er Mitbegründer der Donau-Wald-Gruppe. Er machte sich als Porträtmaler einen Namen und porträtierte viele bekannte Persönlichkeiten, u. a. den damaligen Münchner Oberbürgermeister Thomas Wimmer. Henneberger malte auch Landschaften und Blumen, schuf Holzschnitte und Hinterglasbilder. In der Nachkriegszeit arbeitete er für die Neue Zeitung in München. Bei einem Berlinaufenthalt lernte Henneberger den expressionistischen Maler Emil Nolde kennen.

Objekt-Nr. 2953

Preis: 350.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Rokoko-Gesellschaft

Rokoko-Gesellschaft

Technik: Aquarell / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 31cm * 47cm.

Abmessung mit Rahmen: 55cm * 70cm.

Signiert.

Nummeriert: 11.

Bildtitel: Rokoko Gesellschaft.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Objekt-Nr. 2863

Preis: 500.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

unleserlich signiert

unleserlich signiert

Technik: Aquarell / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 30cm * 45cm.

Abmessung mit Rahmen: 53cm * 68cm.

Signiert.

Bildtitel: Marktplatz Sant Feliu Costa Brava.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Objekt-Nr. 2861

Preis: 300 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

monogrammiert

monogrammiert

Technik: Aquarell / Papier.

Abmessung ohne Rahmen: 34,5cm * 23,5cm.

Abmessung mit Rahmen: cm * cm.

Monogrammiert.

Datiert: 1930.

Bildtitel: Personen.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Objekt-Nr. 2860

Preis: 350 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Büger Ika

Ika Büger

21.08.1916 in Moskau - 02.01.2007 in München.

Studium: Sommerakademie Kokoschka in Salzburg.

Technik: Aquarell / Papier.

Abmessung ohne Rahmen: 47cm * 34cm.

Abmessung mit Rahmen: 65cm * 55cm.

Signiert.

Bildtitel: Malven.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

1940 bis 1945 Studium an den Kunstakademien Berlin und Wien.

1954 Sommerakademie Kokoschka, Salzburg.

1949 bis 1955 Ausstellungen in Salzburg, Linz und Wien.

1955 Wohnsitz in München.

1957 Heirat mit Adolf Büger.

1957 Ausstellung mit Adolf Büger in der Galerie Malura, München.

1957 bis 1979 Teilnahme an Ausstellungen im Berufsverband Bildender Künstler in München: Gedokausstellungen in München, Rom, Beirut, in der Künstlergilde in Eßlingen und Regensburg, ferner in Bad Füssing und Passau.

Alljährliche Beteiligung bei der alten priv. Künstlergenossenschaft von 1868 im Haus der Kunst in München.

1969 Ausstellung in Monte Carlo, Ehrendiplom von Monaco.

1972 Kollektivausstellung im Berufsverband, zusammen mit der Gedächnisausstellung von Adolf Büger.

Ab 1972 Lehrtätigkeit an der Volkshochschule in München für Malen und Zeichnen.

1973 Ausstellung in Griesbach i.R. und Schloß Vornbach bei Passau.

1978 Ausstellung in New York in Gallery Lynn Kottler N.Y

Objekt-Nr. 2856

Preis: 200 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Ulfig Willi

Willi Ulfig

26.11.1910 in Breslau - 05.02.1983 in Regensburg.

Studium: Breslauer Kunstgewerbeschule bei Peter Kowalski.

Technik: Aquarell / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 69cm * 49cm.

Abmessung mit Rahmen: 87cm * 71cm.

Signiert.

Bildtitel: Sonnenblumen.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Frühe Arbeit.

Nach dem Studium an der Breslauer Kunstgewerbeschule (bei Peter Kowalski) und Kunstakademie 1928 bis 1932 verbrachte er ein halbes Jahr als Stipendiat der Kunstakademie in Italien. Nach der Rückkehr verhinderte die politische Situation mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten eine künstlerische Etablierung Ulfigs, dessen Frühwerk auf dem damals geächteten Expressionismus fußt. Ulfig arbeitete notgedrungen als Schriftenmaler und Bühnenbildner am Stadttheater Breslau, war als Soldat im Zweiten Weltkrieg in Frankreich stationiert (hier lernte er eine französisch geprägte, elegante Spielart expressionistischer Kunst kennen und schätzen) und schließlich Kriegsgefangener in Böhmen (CSR). 1945 freigelassen, begann er seine eigentliche künstlerische Entfaltung nun in der Freiheit der späteren Bundesrepublik mit der Ankunft in Regensburg (fast das gesamte malerische Werk vor 1945 ist verschollen).

1946 wurde er Mitglied der neu gegründeten Künstlervereinigung Donauwaldgruppe; 1947 bis 1949 hatte er erste Galerie-Ausstellungen, seit Anfang der 1950er Jahre stellte sich zunehmender künstlerischer Erfolg ein, der ihn zum wohl wichtigsten bildenden Künstler Ostbayerns in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts machte. Mit Studienreisen nach Italien, Griechenland, Ägypten, Irland, Südfrankreich und Holland schon in den frühen 1960er Jahren erweiterte er nun seine künstlerischen Themenkreise um die Landschaften Europas. Zahlreiche Einzelausstellungen im In- und Ausland, die Mitgliedschaft in der Münchner Künstlergenossenschaft und der Esslinger Künstlergilde zeugen von Ulfigs Wertschätzung.

Objekt-Nr. 2812

Preis: 850.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Sammer Otto

Otto Sammer

16. März 1914 in Schwabach - 22. Juli 2004 in Passau.

Studium: Karl Nerud.

Technik: Aquarell / Papier.

Abmessung ohne Rahmen: 41cm * 60cm.

Abmessung mit Rahmen: 58cm * 72cm.

Signiert.

Datiert: 47.

Bildtitel: Landschaft.

Rahmung: Rahmenleiste ohne Glas.

Otto Sammer, 1914 in Schwabach geboren, zählte zu den renommiertesten Malern und Zeichnern Ostbayerns. Nach Stationen in Simbach/Inn und Berlin ließ sich Sammer 1956 in Passau nieder, wo er bis zu seinem Tod im Juli 2004 als freischaffender Künstler und Zeichenlehrer wirkte.

Neben naturalistisch anmutenden Szenerien wandte sich Sammer unter Einfluss seiner Vorbilder Wassily Kandinsky und Paul Klee im Alter immer mehr der Abstraktion zu. Ein großer Werkkomplex Sammers ist geprägt vom Stil des "Tachismus", einer um 1940 entstandenen Kunstform, die sich durch eruptive, amorphe Farbflecke (franz.: taches) auszeichnet.

Otto Sammers Werke wurden auf zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert. 1974 wurde ihm der Ostbayerische Kunstpreis verliehen, 1980 das Bundesverdienstkreuz.

Objekt-Nr. 2778

Preis: 350.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Büger Ika

Ika Büger

21.08.1916 in Moskau - 02.01.2007 in München.

Studium: Sommerakademie Kokoschka in Salzburg.

Technik: Aquarell / Papier.

Abmessung ohne Rahmen: 46cm * 34cm.

Abmessung mit Rahmen: 69cm * 54cm.

Signiert.

Datiert: 1981.

Bildtitel: Digitalis.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

1940 bis 1945 Studium an den Kunstakademien Berlin und Wien.

1954 Sommerakademie Kokoschka, Salzburg.

1949 bis 1955 Ausstellungen in Salzburg, Linz und Wien.

1955 Wohnsitz in München.

1957 Heirat mit Adolf Büger.

1957 Ausstellung mit Adolf Büger in der Galerie Malura, München.

1957 bis 1979 Teilnahme an Ausstellungen im Berufsverband Bildender Künstler in München: Gedokausstellungen in München, Rom, Beirut, in der Künstlergilde in Eßlingen und Regensburg, ferner in Bad Füssing und Passau.

Alljährliche Beteiligung bei der alten priv. Künstlergenossenschaft von 1868 im Haus der Kunst in München.

1969 Ausstellung in Monte Carlo, Ehrendiplom von Monaco.

1972 Kollektivausstellung im Berufsverband, zusammen mit der Gedächnisausstellung von Adolf Büger.

Ab 1972 Lehrtätigkeit an der Volkshochschule in München für Malen und Zeichnen.

1973 Ausstellung in Griesbach i.R. und Schloß Vornbach bei Passau.

1978 Ausstellung in New York in Gallery Lynn Kottler N.Y

Objekt-Nr. 2740

Preis: 250.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|