Startseite

Künstlerindex

GemäldeAquarelleGrafik - Collage - Mischt.BronzenGlasKeramik / MarmorPorzellanVaria Kontakt

Impressum / AGB

|

|

|

Gemälde

Max Meier

Seite: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13

unleserlich signiert

unleserlich signiert

Technik: Öl / Holz.

Abmessung ohne Rahmen: 125cm * 189cm.

Signiert.

Datiert: 86/87

Bildtitel: Person.

Rahmung: Rahmenleiste.

Objekt-Nr. 2240

Preis: 800 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Breinlinger Gerhard

Gerhard Breinlinger

10. März 1947 in Konstanz.

Studium: Design-Studium a. d. Hochschule für Design, Darmstadt

Technik: Öl / Leinwand / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 19cm * 16cm.

Abmessung mit Rahmen: 26cm * 23cm.

Signiert.

Datiert: 1997.

Bildtitel: Abstrakte Komposition.

Rahmung: Rahmenleiste.

1967-1971 Design-Studium a. d. Hochschule für Design, Darmstadt; (erste monochrome Arbeiten 1967).

1971-1974 Studium der Geschichte und Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz.

1975-1978 Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung, erste Publikationen in Katalogen und Büchern.

1978-1985 Redakteur bei der Südwest Presse, Ulm; Chefredakteur der Neuen Mediengesellschaft, Ulm.

1985-1990 als Geschäftsführer und Marketingchef am Aufbau verschiedener privater Hörfunksender in Baden-Württemberg beteiligt; Vorsitzender der Vereinigung Südwestdeutscher Rundfunkanbieter.

1990 . Gründung der B+B Design-Management GmbH, einer Agentur für Werbung, Marketing und Design; Bilderzyklen zu den Staufern und Medici.

1992 Einrichtung eines Ateliers in Stockach.

Seit 1980 Autor zahlreicher Künstlermonographien und Werkverzeichnisse.

1999 Einrichtung Atelier in Radolfzell.

Objekt-Nr. 2228

Preis: 250.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Ilecko Jozef

Jozef Ilecko

12.01.1909 in Budapest - 31.12.1986 in Modra.

Studium: Malerei an der privaten Malschule von A. G. Klein.

Technik: Öl / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 56cm * 76cm.

Abmessung mit Rahmen: 79cm * 98cm.

Signiert rückseitig.

Bildtitel: Personen.

Rahmung: Handgefertigter Rahmen.

Maler, Grafiker, Illustrator. Er studierte Malerei an der privaten Malschule von A. G. Klein. Auch studierte er Kunstgeschichte, Archäologie und Ästhetik an der Comenius-Universität in Bratislava und an der KU in Prag. Er malte in der Kolonie von J. Alexyho Piestani. In seiner Arbeit versuchte er zeitgenössischen wahrgenommen Widerspruch zwischen nationalen und modernem positiv zu lösen. Er schuf Wandbilder für den Lesesaal der Universitätsbibliothek, illustrierte Bücher für Kinder und Erwachsene. Er hat auch Grafiken, Collagen und Töpferarbeiten geschaffen. Die bedeutendste Einzelausstellung war in Bratislava.

Objekt-Nr. 2219

Preis: 800 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Vogel Friedrich

Friedrich Vogel

1903 in Pforzheim - 1981 in Stuttgart.

Technik: Öl / Papier / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 13cm * 12cm.

Abmessung mit Rahmen: 34cm * 31cm.

Signiert.

Datiert: 1954.

Bildtitel: Gesicht.

Rahmung: Rahmenleiste.

War als Künstler Autodidakt, tätig in Stuttgart (-Gablenberg). Zeichnete schwäbische und bayerische Landschaften. Arbeitete seit den 1930er Jahren meist im Kleinstformat auf Papier, in Öl, Pastell und Mischtechnik: Blumen, Pflanzen, Landschaften, Architektur (insbes. Stuttgart, Schwäbische Alb, aber auch Venedig/Chioggia), Stilleben, südamerikanische Puppenfiguren. In den gegenständlichen Kompositionen werden nach gemäßigt impressionistischem Beginn stilistische Einflüsse des Expressiven Realismus und der neuen Sachlichkeit deutlich.

Ab den späten 1940er Jahren reiches Werk an informellen Kompositionen von großer Gestaltungsvielfalt und meist bestechender technischer Ausführung.

Ein großer Teil des künstlerischen Nachlasses befindet sich im Stadtarchiv Stuttgart.

Objekt-Nr. 2202

Preis: 250.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Magal Batia

Batia Magal

1953 in Israel.

Studium: Avni Art Institute bei Streichman und Wexler.

Technik: Mischtechnik / Büttenpapier.

Signiert.

Abmessung ohne Rahmen: 40cm * 80cm.

Abmessung mit Rahmen: 73cm * 103cm.

Bildtitel: Akte.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Batia Magal wurde 1953 in Israel geboren.

Von Kindheit an zeigte sie ein ausgeprägtes Interesse an der Zeichnung und der Kunst.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie als Studentin am Avni Art Institute aufgenommen wurde, wo sie unter dem Einfluss so bekannter Künstler wie Streichman und Wexler stand, um nur einige zu nennen.

Ihre Arbeit scheint sich entlang verschiedener Linien entwickelt zu haben, die alle konvergiert und verschmolzen in eine sehr persönliche und feminine Aussage gehen.

Die grundlegende kalligraphische Zeichnung der weiblichen Figur, oder der mit Blumen gefüllten Vase, ist das Herzstück, das die strukturelle Basis des Werkes bildet.

Objekt-Nr. 2198

Preis: 850 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Ayres Pietro

Pietro Ayres

09. November 1794 in Savigliano / Italien - 11. Juni 1878 in Turin.

Technik: Öl / Leinwand.

Abmessung ohne Rahmen: 84cm * 64,5cm.

Abmessung mit Rahmen: 97,5cm * 78cm.

Signiert rückseitig.

Datiert: 1821

Bildtitel: Adele Elisabeth von Frantzius, geb. Ritt

Rahmung: Rahmenleiste.

Pietro Ayres (09. November 1794 Savigliano - 11. Juni 1878 Turin); italienischer Maler, hauptsächlich Porträtist.

Erstmals 1811 als Porträtist in Savigliano und Fossano erwähnt. Ging 1812 während des napoleanischen Feldzuges nach Russland, wo er als Porträtist am Hof des Zaren Alexander I tätig war. Nach weiteren Quellen soll er danach auch für den französischen Kaisehof gearbeitet haben. 1815 kam er auf Betreiben von Graf Stanislaw Kostka Potocki nach Polen, wo er verschiedene Paläste mit Ölgemälden und Fresken ausstattete. 1819 wurden zwei seiner Werke in Warschau mit der Goldmedaille ausgezeichnet. 1820 verließ er Polen und spätestens 1822 beginnt seine Karriere in Italien, wo er vor allem Porträts des Hochadels ausführte. 1831 wurde er zum königlichen Hofmaler und 1833 zum Professor an der Albertina ernannt.

Bei der dargestellten Person handelt es sich um Adele Elisabeth von Frantzius, geborene Ritt ( 23.Mai 1796 St. Petersburg, Russland - 17. April 1881 Danzig, Deutschland/Polen).

Ihr Vater war der Miniaturenmaler Augustin Christian Ritt ( 16.Juli oder 27.Juni 1765 St. Petersburg - 27 Juni 1799 St. Petersburg), der unter Zarin Katharina der Großen und den Zaren Paul I für den kaiserlichen Hof tätig war. Ihre Mutter Charlotte Juliane Ritt, geborene Giese ( 05. Dezember 1776 Greifswald -18. Dezember 1842 Danzig), wurde von Zar Alexander I als eine der acht schönsten Frauen von St. Petersburg bezeichnet. Sie war befreundet mit Vigee-Lebrun, die sich auch porträtierte. Nach dem frühen Tod ihres Mannes verließ sie 1799 mit ihrer Tochter Adele St. Petersburg und zog nach Lübeck, wo sie ein zweites mal heiratete.

Adele Elisabeth heiratete am 14. August 1816 in Lübeck den Kaufmann Friedrich Wilhelm von Frantzius ( 11. Juni 1789 Danzig - 06. Mai 1861 Danzig), der damals als der reichste Mann der Stadt Danzig galt.

Zustand des Gemäldes:

Das Gemälde wurde vor kurzem gereinigt und eine alte Restauration in der Mitte der Stirn der Porträtierten korrigiert. Ein entsprechender Bericht des Restaurators "Atelier Pracher, Würzburg" ist vorhanden. Nicht doublierter, hervorragender Zustand.

Ganzseitig abgebildet im Auktionskatalog des Auktionshauses DOROTHEUM Wien, vom 27. April 2017.

Objekt-Nr. 2196

Preis: 9500 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Fischer Max

Max Fischer

16. Juni 1899 in Pielenhofen - 1975.

Studium: Bildhauerei Münchner Akademie.

Technik: Öl / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 43cm * 35cm.

Abmessung mit Rahmen: 50cm * 42cm.

Signiert.

Bildtitel: Abstrakt.

Rahmung: Rahmenleiste.

Vater vom Gruppe - SPUR Künstler Lothar Fischer.

Max Fischer, am 16. Juni 1899 als Sohn eines Zimmermanns in Pielenhofen im Naabtal geboren, war äußerst vielseitig begabt. Als ausgebildeter Kunsterzieher mit dem Schwerpunktstudium Bildhauerei an der Münchner Akademie erhielt er zunächst 1928 eine Stelle als Studienrat in Germersheim in der damals noch bayerischen Pfalz. Von 1934 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1961 war er dann als Oberstudienrat an der Neumarkter Oberrealschule mit Gymnasium tätig.

Seine Unterrichtspraxis zeichnete sich durch eine bemerkenswerte Experimentierfreudigkeit hinsichtlich Material und Technik aus. So regte er etwa Collagen aus Herbstblättern an oder ließ ein Mosaik aus Fliesenabfällen entwerfen.

Aber auch privat stellte Max Fischer seine Vielseitigkeit stets aufs Neue unter Beweis – es gab nur wenige Handwerkstechniken, die er nicht beherrschte. Viel Zeit und Mühe verwandte er auf die Innenausstattung des Hauses an der Mariahilfstrasse: so sind dort auch heute noch die Treppenpfosten mit geschnitzten Elefanten verziert, es gibt einen Ofen aus handgeformten Tonkacheln und bunte, verzierte Glasfenster, Möbel sowie eine Uhr mit Intarsien, ja sogar Schmuck – ein silbergetriebenes Armband für seine Frau – stellte Max Fischer selbst her. Darüber hinaus baute er Musikinstrumente, drei Lauten, zwei Segelboote und sogar Skier für die ganze Familie.

Objekt-Nr. 2190

Preis: 500.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Balze Hubert

Hubert Balze

1936 in Reichenau (Oberlausitz).

Studium: Akademie der Bildenden Künste München.

Technik: Acryl / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 89cm * 92cm.

Abmessung mit Rahmen: 91cm * 94cm.

Signiert.

Datiert: 20. - 24. März 1970.

Bildtitel: MY HOME IS MY CASTLE.

Rahmung: Rahmenleiste.

Ausgestellt vom 13.Juni bis 13.September 1979 in der Großen Kunstausstellung München im Haus der Kunst, mit der Ausstellungsnummer 324.

Abgebildet im Katalog.

Hubert Balze, 1936 in Reichenau (Oberlausitz) geboren, wurde nach 1945 mit seiner Familie nach Bayern umgesiedelt. 1956-60 studierte er Kunsterziehung an der Akademie der Bildenden Künste München, 1966-99 war er als Kunsterzieher am Gymnasium bei St. Anna in Augsburg tätig. 1970 erhielt er den Kunstpreis des Bezirks Schwaben, 2007 den Kulturpreis der Stadt Neusäß. Hubert Balze ist durch viele Ausstellungen mit Arbeiten aus verschiedenen Werkphasen bekannt. Er lebt und arbeitet in Aystetten bei Augsburg.

Objekt-Nr. 2171

Preis: 1200 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Haller Erhard

Erhard Haller

1951 in Sindelfingen.

Studium: Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart.

Technik: Öl / Leinwand.

Abmessung ohne Rahmen: 100cm * 125cm.

Signiert.

Datiert: 18.12.92.

Titel: Abstrakt.

Rahmung: ohne.

Erhard Haller kam 1951 in Sindelfingen zur Welt. Er studierte von 1969 bis 1972 erst Bühnenbild an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, 1973 begann er ein Malereistudium bei dem Surrealisten Mac Zimmermann. Von 1976 bis 1980 war er dessen Meisterschüler sowie Assistent an der Akademie der Bildenden Künste in München. Ab 1980 arbeitete Haller in München, ab 1990 in Starnberg als freier Künstler, 2014 zog er nach Meersburg.

Objekt-Nr. 2167

Preis: 400 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Huber Monika

Monika Huber

22.02.1959 in Dingolfing.

Studium: Prof. Fruhtrunk in München.

Technik: Öl / Bütten.

Sichtbarer Blattausschnitt: 41cm * 59cm.

Abmessung mit Rahmen: 53cm * 73cm.

Signiert rückseitig.

Datiert: 1988.

Bildtitel: Abstrakt

Werknummer: 1988/6.

Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.

Monika Huber wurde am 22. Februar 1959 in Dingolfing geboren.

1979 - 1985 Studium der freien Malerei bei Prof. Fruhtrunk an der Akademie der Bildenden Künste in München.

1986 Studienaufenthalt in Royan und Paris.

Arbeitsstipendium des DFJW in Paris 1992.

Studienaufenthalt in Venedig, Stipendium des Innenministeriums.

Seit 1995 verschiedene Architekturprojekte und Ausstellungen.

Objekt-Nr. 2161

Preis: 350.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Pfefferkorn Felix Samuel

Felix Samuel Pfefferkorn

im Januar 1945 in Berlin - verschollen seit dem 1. Januar 1980.

Studium: Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Technik: Acryl / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 90cm * 70cm.

Abmessung mit Rahmen: 102cm * 82cm.

Signiert.

Datiert: 1978.

Bildtitel: Hair.

Rahmung: Handgefertigter Rahmen.

Felix Samuel Pfefferkorn wurde im Januar 1945 in Berlin geboren. Seine Eltern kamen bei einem Bombenangriff ums Leben. Das verwaiste Kind wuchs bei Freunden der Eltern auf. Mit 14 Jahren ging der junge Pfefferkorn auf Anregung eines befreundeten amerikanischen Soldaten nach Paris. Fasziniert von der Stadt, verlängerte er seinen Aufenthalt; Gelegenheitsarbeiten hielten ihn über Wasser. In Paris lernte er Juliette Gréco kennen und verkehrte in den Kreisen der jungen existentialistischen Intellektuellen, deren Philosophie ihn tief beeindruckte. Auf das Problem der menschlichen Freiheit und der politischen Verantwortung zentriert, bemühte er sich um eine erste weltanschauliche Klärung. In die Pariser Jahre fiel auch die erste Berührung mit der Malerei. Sein Zimmergenosse, mit dem er vorübergehend ein Atelierzimmer teilte, führte ihn in den Kreis der Maler des Montmartre ein. Pfefferkorn orientierte sich in seinen ersten Malversuchen stilistisch an der Nouvelle École de Paris und deren avantgardistischen abstrakten Positionen. Besonders beeindruckten ihn die Maler des französischen Informels wie Jean René Bazaine, der Frankokanadier Jean-Paul Riopelle und Georges Mathieu, wie man aus den wenigen überlieferten Bildern aus den sechziger Jahren ersehen kann.

1962 kehrte Pfefferkorn nach Deutschland zurück, flüchtete aber vor dem zunehmend als bedrückend empfundenen politischen Klima noch im gleichen Jahr nach Zürich. Dort lebte er die nächsten Jahre mit der Schriftstellerin Clara zusammen. Wie in Paris bemühte er sich, eine überzeugende weltanschauliche und künstlerisch eigenständige Position zu entwickeln. In den ersten Jahren geschah dies zunächst auf intellektueller Ebene mit zahlreichen Diskussionen und Selbststudium. Seit 1965 entschloss er sich, als Künstler in die Öffentlichkeit zu treten und die Malerei als Mittel zur individuellen und gesellschaftlichen Erforschung zu nutzen. 1967 löste er die Bindungen an sein bisheriges Leben: er kündigte seinen Arbeitsplatz, brach die Beziehung mit Clara ab und bewarb sich an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Der biographische Einschnitt verband sich mit einer künstlerischen Wende. Pfefferkorn vernichtete einen Großteil seiner früheren, abstrakten Werke, die ihm künstlerisch nicht mehr genügten, und setzte mit seiner Bewerbung an der Karlsruher Akademie, damals eine der Hochburgen figurativer Malerei in Deutschland, ein klares Zeichen für die gegenständliche Malerei. Trotz der Ablehnung seiner Karlsruher Bewerbung kehrte Pfefferkorn nach Deutschland zurück. Angezogen von dem aufbruchbereiten, turbulenten geistigen Klima der 1968er-Zeit wurde er Mitglied einer Kommune, mit der er seit 1969 in Heidelberg lebte. Er lernte Rudi Dutschke kennen und nahm regen Anteil an den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen jener Zeit. An der Studentenbewegung zogen ihn die politische und antikapitalistische Kritik an und mehr noch das schonungslose Infragestellen der eigenen und gesellschaftlichen Lebensgrundlagen. Politische Malerei, die etwa die amerikanische Vietnampolitik anprangerte, die Teilnahme an Diskussionen und unvermeidlich auch Drogenkonsum bestimmten Pfefferkorns Leben. Über Heidelberg und Singen kam er mit der Kommune 1970 nach Konstanz, wo er im Künstlerkreis „Roter Knopf“ verkehrte. Die zunehmende Radikalisierung der Linken und ihre Gewaltbereitschaft stießen den überzeugten Pazifisten Pfefferkorn jedoch ab. Innerhalb seiner linken Gruppierung geriet er in eine unüberwindbare politische und persönliche Isolierung.

Wieder gab er seinem Leben eine neue Orientierung. Dabei half ihm die Freundschaft mit einem Konstanzer Galeristen, dem es gelang, den Maler von seiner Drogensucht zu befreien und aus den sinnleer gewordenen politischen Verbindungen zu lösen. Pfefferkorn widmete sich von nun an ausschließlich der Malerei. Die Bilder aus der Agitprop-Zeit der 1960er Jahre erkannte der Künstler weitgehend nicht mehr als künstlerisch verbindlich an. Pfefferkorn entschied sich endgültig für die figürliche Malerei, der „Hunger nach Bildern“ brach sich der Bahn. In wenigen Jahren fiebrig gedrängter Kreativität entstand das malerische Hauptwerk Pfefferkorns. 1974 erhielt er einen vierjährigen Exklusivvertrag mit der Konstanzer Galerie Belarte. Seelisch und körperlich stabilisiert, mit neuem Vertrauen in seine kreativen Ausdruckskräfte, schien Pfefferkorn sich endgültig etabliert zu haben, als ihn ein letzter Schicksalsschlag traf: der Tod seines Galeristen und die folgende Schließung der Galerie. Pfefferkorn entschied sich erneut, die Brücken zu seinem früheren Leben abzubrechen. Er verkaufte sein gesamtes Werk an einen befreundeten Kunsthändler und bereitete seine Übersiedlung in die USA vor. Seit dem 1. Januar 1980 gibt es von ihm kein Lebenszeichen mehr.

Objekt-Nr. 2141

Preis: 2850.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Drumaux Angelina Marie-Eugénie

Angelina Marie-Eugénie Drumaux

23.Januar 1881 in Bouillon - 1959 in Floren.

Studium: Akademie der Liège bei Adrien De Witte.

Technik: Öl / Holz.

Abmessung ohne Rahmen: 32,5cm * 41cm.

Abmessung mit Rahmen: 52cm * 60cm.

Signiert.

Bildtitel: Der Angler.

Rahmung: Handgefertigter Rahmen.

Sie war die Tochter von Arthur Drumaux, Lehrer an der Hochschule für Bouillon und Dichter.

Drumaux war eine Studentin an der Akademie der Liège von Adrien De Witte. Sie malte Blumenstillleben, Gärten, Seestücke und Landschaften in einem impressionistischen Stil des Luminismus. Sie machte großen Gebrauch von Licht-Effekten. Viele ihrer Landschaften sind in den Ardennen oder Südfrankreich entstanden.

Objekt-Nr. 2127

Preis: 1950.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Krinner Michaela

Michaela Krinner

29. September 1915 in Waldmünchen, Oberpfalz -

11. Oktober 2006 in Freilassing.

Studium: Sommerakademie Kokoschka.

Technik: Öl / Leinwand.

Abmessung ohne Rahmen: 70cm * 50cm.

Abmessung mit Rahmen: 73cm * 53cm.

Signiert.

Bildtitel: Blaue Blume.

Rahmung: Handgefertigter Rahmen.

Michaela Krinner wird am 29. September 1915 in Waldmünchen geboren. Ihre Familie stammt väterlicherseits ursprünglich aus Bad Tölz und lässt sich als eine der Tölzer Flößerfamilien bis ins Mittelalter zurückverfolgen. 1916 stirbt ihr Vater während eines Einsatzes als Militärarzt in Polen an Flecktyphus. Ihre Gymnasialzeit verbringt Krinner von 1927 bis zum Abitur im Regensburger Internat der Salesianerinnen. Danach absolviert sie von 1931 bis 1937 eine Ausbildung als Lehrerin bei den Ursulinen in Straubing. Von 1939 bis 1941 ist sie als Referendarin bzw. Lehrerin in Rötz, Regenstauf, Amberg und Schönsee tätig. Von 1942 bis 1945 unterrichtet sie als Zeichenlehrerin an der Lehrerbildungsanstalt in Polling bei Weilheim und nimmt gleichzeitig ein Studium an der Akademie für angewandte Kunst in München bei Anton Marxmüller (geb. 1898 München) auf. In München ausgebombt, kehrt sie kurz vor Kriegsende auf abenteuerlichem Weg in die Oberpfälzer Heimat zurück. Von 1945 bis 1951 lebt sie in Neunburg vorm Wald in der Nähe von Regensburg und arbeitet als Lehrerin für Kunst und Theaterspiel. Sie setzt ihr Malstudium bei Walter Dolch in Amberg fort.

Nach einem kürzeren Aufenthalt in Helmbrechts siedelt sie 1953 nach Ohlstadt bei Murnau über, wo sie eine Anstellung als Lehrerin erhalten hat. Die Begegnung mit Peter Beckmann, dem Sohn des Malers Max Beckmann, Kurdirektor und leitender Arzt in der Ohlstadter Rehabilitationsklinik, ist für ihre künstlerische Entwicklung wegweisend: auf seine Empfehlung besucht sie als Malschülerin von 1953 bis 1956 regelmäßig die Akademie-Kurse „Schule des Sehens“, die Oskar Kokoschka in Salzburg abhält. Von 1957 bis 1964 lebt sie in Tutzing am Starnberger See im Midgard-Haus, einem Künstlerhaus der Jahrhundertwende. Einige der in dieser Zeit geschaffenen Bilder entstehen in Zusammenarbeit mit ihrem Mitbewohner, dem Tänzer, Choreographen und Emil Orlik-Schüler Helge Peters-Pawlinin (1903–1981). Zwischen 1964 und 1968 lebt sie in Fontainebleau bei Paris, wo sie am „Collège d’Etat International“ unterrichtet. Nach Deutschland zurückgekehrt, geht sie zunächst wieder nach Tutzing und zieht 1974 nach Laufen an der Salzach. 1978 beendet sie ihre Lehrtätigkeit und widmet sich nur noch der Malerei. In den achtziger Jahren unternimmt Krinner zahlreiche Reisen durch Südeuropa, Ägypten und in europäische Städte. Die gewonnenen Eindrücke schlagen sich in Reiseskizzen und in neuen Motiven ihrer Gemälde nieder.

Zwischen 1982 und 1989 bildet sich Krinner in den graphischen Techniken durch Kurse bei Friedrich Meckseper (* 1936) in Salzburg und Willi Wimmer in Wolkersdorf weiter. In dieser Zeit treten die graphischen Arbeiten gleichberechtigt neben das Gemäldeschaffen. Noch bis kurz vor ihrem Tod ist Krinner künstlerisch tätig. Sie stirbt am 11. Oktober 2006 in Freilassing.

Objekt-Nr. 2124

Preis: 2250.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Pfefferkorn Felix Samuel

Felix Samuel Pfefferkorn

im Januar 1945 in Berlin - verschollen seit dem 1. Januar 1980.

Studium: Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe.

Technik: Acryl / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 100cm * 80cm.

Abmessung mit Rahmen: 104cm * 84cm.

Signiert.

Datiert: 1978.

Bildtitel: "the take".

Rahmung: Handgefertigter Rahmen.

Felix Samuel Pfefferkorn wurde im Januar 1945 in Berlin geboren. Seine Eltern kamen bei einem Bombenangriff ums Leben. Das verwaiste Kind wuchs bei Freunden der Eltern auf. Mit 14 Jahren ging der junge Pfefferkorn auf Anregung eines befreundeten amerikanischen Soldaten nach Paris. Fasziniert von der Stadt, verlängerte er seinen Aufenthalt; Gelegenheitsarbeiten hielten ihn über Wasser. In Paris lernte er Juliette Gréco kennen und verkehrte in den Kreisen der jungen existentialistischen Intellektuellen, deren Philosophie ihn tief beeindruckte. Auf das Problem der menschlichen Freiheit und der politischen Verantwortung zentriert, bemühte er sich um eine erste weltanschauliche Klärung. In die Pariser Jahre fiel auch die erste Berührung mit der Malerei. Sein Zimmergenosse, mit dem er vorübergehend ein Atelierzimmer teilte, führte ihn in den Kreis der Maler des Montmartre ein. Pfefferkorn orientierte sich in seinen ersten Malversuchen stilistisch an der Nouvelle École de Paris und deren avantgardistischen abstrakten Positionen. Besonders beeindruckten ihn die Maler des französischen Informels wie Jean René Bazaine, der Frankokanadier Jean-Paul Riopelle und Georges Mathieu, wie man aus den wenigen überlieferten Bildern aus den sechziger Jahren ersehen kann.

1962 kehrte Pfefferkorn nach Deutschland zurück, flüchtete aber vor dem zunehmend als bedrückend empfundenen politischen Klima noch im gleichen Jahr nach Zürich. Dort lebte er die nächsten Jahre mit der Schriftstellerin Clara zusammen. Wie in Paris bemühte er sich, eine überzeugende weltanschauliche und künstlerisch eigenständige Position zu entwickeln. In den ersten Jahren geschah dies zunächst auf intellektueller Ebene mit zahlreichen Diskussionen und Selbststudium. Seit 1965 entschloss er sich, als Künstler in die Öffentlichkeit zu treten und die Malerei als Mittel zur individuellen und gesellschaftlichen Erforschung zu nutzen. 1967 löste er die Bindungen an sein bisheriges Leben: er kündigte seinen Arbeitsplatz, brach die Beziehung mit Clara ab und bewarb sich an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Der biographische Einschnitt verband sich mit einer künstlerischen Wende. Pfefferkorn vernichtete einen Großteil seiner früheren, abstrakten Werke, die ihm künstlerisch nicht mehr genügten, und setzte mit seiner Bewerbung an der Karlsruher Akademie, damals eine der Hochburgen figurativer Malerei in Deutschland, ein klares Zeichen für die gegenständliche Malerei. Trotz der Ablehnung seiner Karlsruher Bewerbung kehrte Pfefferkorn nach Deutschland zurück. Angezogen von dem aufbruchbereiten, turbulenten geistigen Klima der 1968er-Zeit wurde er Mitglied einer Kommune, mit der er seit 1969 in Heidelberg lebte. Er lernte Rudi Dutschke kennen und nahm regen Anteil an den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen jener Zeit. An der Studentenbewegung zogen ihn die politische und antikapitalistische Kritik an und mehr noch das schonungslose Infragestellen der eigenen und gesellschaftlichen Lebensgrundlagen. Politische Malerei, die etwa die amerikanische Vietnampolitik anprangerte, die Teilnahme an Diskussionen und unvermeidlich auch Drogenkonsum bestimmten Pfefferkorns Leben. Über Heidelberg und Singen kam er mit der Kommune 1970 nach Konstanz, wo er im Künstlerkreis „Roter Knopf“ verkehrte. Die zunehmende Radikalisierung der Linken und ihre Gewaltbereitschaft stießen den überzeugten Pazifisten Pfefferkorn jedoch ab. Innerhalb seiner linken Gruppierung geriet er in eine unüberwindbare politische und persönliche Isolierung.

Wieder gab er seinem Leben eine neue Orientierung. Dabei half ihm die Freundschaft mit einem Konstanzer Galeristen, dem es gelang, den Maler von seiner Drogensucht zu befreien und aus den sinnleer gewordenen politischen Verbindungen zu lösen. Pfefferkorn widmete sich von nun an ausschließlich der Malerei. Die Bilder aus der Agitprop-Zeit der 1960er Jahre erkannte der Künstler weitgehend nicht mehr als künstlerisch verbindlich an. Pfefferkorn entschied sich endgültig für die figürliche Malerei, der „Hunger nach Bildern“ brach sich der Bahn. In wenigen Jahren fiebrig gedrängter Kreativität entstand das malerische Hauptwerk Pfefferkorns. 1974 erhielt er einen vierjährigen Exklusivvertrag mit der Konstanzer Galerie Belarte. Seelisch und körperlich stabilisiert, mit neuem Vertrauen in seine kreativen Ausdruckskräfte, schien Pfefferkorn sich endgültig etabliert zu haben, als ihn ein letzter Schicksalsschlag traf: der Tod seines Galeristen und die folgende Schließung der Galerie. Pfefferkorn entschied sich erneut, die Brücken zu seinem früheren Leben abzubrechen. Er verkaufte sein gesamtes Werk an einen befreundeten Kunsthändler und bereitete seine Übersiedlung in die USA vor. Seit dem 1. Januar 1980 gibt es von ihm kein Lebenszeichen mehr.

Objekt-Nr. 2123

Preis: 3000.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

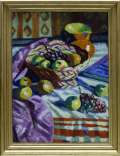

Caspar-Filser Maria

Maria Caspar-Filser

07. August 1878 in Riedlingen - 12. Februar 1968 in Brannenburg.

Studium: Akademie der Bildenden Künste München.

Technik: Öl / Leinwand.

Abmessung ohne Rahmen: 43cm * 58,5cm.

Abmessung mit Rahmen: 60cm * 75cm.

Signiert.

Rückseitig alte Werkverzeichnisnummer "MCF 5110".

Bildtitel: Obststillleben mit Glasperlentuch.

Rahmung: Handgefertigter Schattenfugenrahmen.

Das Werk wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis von Frau F.E.M. Köster-Caspar aufgenommen.

Das Gemälde ist abgebildet im Katalog "Stillleben aus einem bewegten Jahrhundert", der Galerie Maulberger.

Nach einem Studium an der Kunstakademie Stuttgart und der Akademie der Bildenden Künste München heiratete Maria Filser 1907 den Maler Karl Caspar. 1909 wurde sie Mitglied des Deutschen Künstlerbundes, 1913 zählte sie als einzige Frau zu den Gründungsmitgliedern der Künstlergruppe Neue Münchener Secession (vgl. Münchener Secession). 1925 erhielt sie als erste deutsche Malerin den Professorentitel. Sie lehrte an der Akademie der Bildenden Künste in München. Im Jahre 1928 nahm sie an der Biennale in Venedig teil.

Bereits 1936 wurden ihre von Impressionismus und Expressionismus gleichermaßen beeinflussten Gemälde und Graphiken aus einer Ausstellung in der Neuen Pinakothek von den Nationalsozialisten als „entartet“ gebrandmarkt und entfernt und infolge der am 19. Juli 1937 in München eröffneten Ausstellung „Entartete Kunst“ aus allen Museen und öffentlichen Sammlungen verbannt und/oder vernichtet; sie ließ sich mit ihrer Familie aufgrund der Anfeindungen noch im selben Jahr (andere Quellen nennen das Jahr 1944, nachdem die Münchener Unterkunft bei einem Bombenangriff zerstört wurde) in Brannenburg nieder, wo sie bis zu ihrem Tode blieb.

1947 erhielt Maria Caspar-Filser den Förderpreis für Bildende Kunst der Landeshauptstadt München und ein Jahr später nahm sie wieder an der Biennale in Venedig teil. Sie zählte zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Künstlerbundes 1950, an dessen erster Jahresausstellung 1951 in Berlin sie mit drei Ölbildern (Winternacht im Atelier, Stillleben und Herbstlandschaft) teilnahm. Im selben Jahr wurde sie Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. 1959 erhielt das Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Bildenden Künste als erste Malerin das Große Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland.

Anlässlich einer Ausstellung im Musée National d’Art Moderne wurde ihr 1961 die Medaille der Stadt Paris verliehen.

Weitere Auszeichnungen: 1952 Oberschwäbischer Kunstpreis (gemeinsam mit ihrem Ehemann), 1962 Kulturpreis der Stadt Rosenheim. Ihre Heimatgemeinde Brannenburg benannte die örtliche Grund- und Mittelschule Maria-Caspar-Filser-Schule (MCF).

Ihr Bruder Benno Filser war in Augsburg und München als Verleger tätig.

Obwohl sie zu Lebzeiten als Malerin erfolgreich war und vielfach ausgezeichnet worden ist, gehört sie zu denjenigen Frauen in der Kunst, die zeitweise fast in Vergessenheit geraten waren. Erst 2013 wurden ihre Werke - erstmals nach über zwei Jahrzehnten - wieder öffentlich gezeigt.

Diese Ausstellung ihrer Bilder fand von März bis Juli 2013 im Kunstmuseum Hohenkarpfen statt. Sie wurde in Kooperation mit der Stadt Ochsenhausen organisiert, in der (im Kloster Ochsenhausen) eine weitere Ausstellung stattfand. In der Kunsthalle Bielefeld war sie Anfang 2016 in der Gemeinschaftsausstellung Einfühlung und Abstraktion. Die Moderne der Frauen in Deutschland vertreten

Objekt-Nr. 2112

Preis: 17500.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Vigny Silvain

Silvain Vigny

08. April 1903 in Wien - 04. Februar 1970 Nizza.

Technik: Öl / Papier.

Sichtbarer Blattausschnitt: 49cm * 61cm.

Abmessung mit Rahmen: 85cm * 96cm.

Signiert.

Entstanden um 1950.

Bildtitel: Stillleben.

Rahmen: Handgefertigter Goldrahmen mit Glas.

Autodidakt aus Österreich wie Willy Eisenschitz und Elfy Haindl-Lapoirie kam er 1929 nach Frankreich.

1934 lies er sich in Nizza nieder.

Seine Freunde waren Ben (Benjamin Vautier) , Claude Morini und Bernard Damiano.

Objekt-Nr. 2110

Preis: 1950.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Bertalan Albert

Albert Bertalan

21. September 1899 in Jászberény - 28. Dezember 1957 in Paris.

Studium: Pariser Académie Julian.

Technik: Öl / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 86cm * 63cm.

Abmessung mit Rahmen: 99cm * 76cm.

Signiert.

Bildtitel: Stillleben.

Rahmung: Rahmenleiste vergoldet.

Den ersten Malunterricht gab ihm der Künstler Jenö Frim. Anschließend studierte er an der Freien Kunstschule von Károly Kernstok und danach unter Adolf Fényes in Szolnok. Von 1924 an besuchte er kurzzeitig die Pariser Académie Julian. Kurze Zeit später wurde ihm auch der erste Erfolg zuteil, nämlich 1925 eine Ausstellung in der renommierten Galerie Bernheim-Jeune. Noch im selben Jahr folgte eine Reise zu Studienzwecken zur Künstlerkolonie von Baia Mare, wo er sich u.a. der Freilichtmalerei widmete. Dieser Aufenthalt ist durch die Zusammenarbeit mit den Malern Béla Iványi-Grünwald und István Réti geprägt. Dass, das Jahr 1926 für Albert Bertalan ein Jahr des Erfolges war, bestätigt der ihm vergebene Preis der Pál Szinyei Merse-Gesellschaft (Szinyei Merse Pál Társaság). Von nun an wurden seine Werke in den wichtigsten Pariser Salons ausgestellt. Vermutlich veranlassten die Ausstellungserfolge den Künstler 1929 in Paris ansässig zu werden. Ein Jahr zuvor trat er in der Vereinigung Neuer Künstler ein.

Ausstellungen

November 1925: Galerie Bernheim-Jeune, Paris

1926–1930: Salon des Indépendants, Paris

1926: Salon d’Automne, Paris

1928: Ernst Museum, Budapest

1930: Salon des Tuileries, Paris

Juli-August 2011: Hamza Museum und Jász Gallery, Jászberény

Objekt-Nr. 2107

Preis: 3150.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Westrich Hans

Hans Westrich

01.07.1944 - 29.05.2015 in Karlsruhe.

Technik: Mischtechnik / Papier / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 17cm * 12cm.

Abmessung mit Rahmen: 24cm * 19cm.

Signiert.

Datiert: 18.12.86.

Titel: Collage.

Rahmung: Rahmenleiste.

Objekt-Nr. 2081

Preis: 200 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Scheuerer Konrad

Konrad Scheuerer

Technik: Öl / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 17cm * 20cm.

Abmessung mit Rahmen: 23,5cm * 26,5cm.

Signiert.

Titel: Abstrakte Darstellung.

Rahmung: Rahmenleiste.

Objekt-Nr. 2080

Preis: 120 Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

monogrammiert

Technik: Öl / Karton.

Abmessung ohne Rahmen: 20cm * 30cm.

Abmessung mit Rahmen: 47cm * 57cm.

Monogrammiert.

Bildtitel: Liegender Akt im Boudoir.

Rahmung: Echtgoldrahmen.

Objekt-Nr. 2066

Preis: 2500.- Euro

|

|

|

|

|

|

|

|

Seite: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13

|

|